Promotion de la santé dans tous nos environnements : d’abord, éviter de tomber malade !

Quelque soit notre origine, notre parcours, notre catégorie socio-professionnel, nous partageons la nécessité d’être en bonne santé. En effet, la santé est une ressource essentielle pour grandir, apprendre, travailler, s’engager. Ce sujet majeur nous rassemble tous, et devrait dès lors être une priorité dans les débats de la campagne présidentielle. C’est un bien commun, et dès lors travailler sur la santé publique c’est faire oeuvre d’éducation comme de saine gestion des conséquences à long terme de nos actions

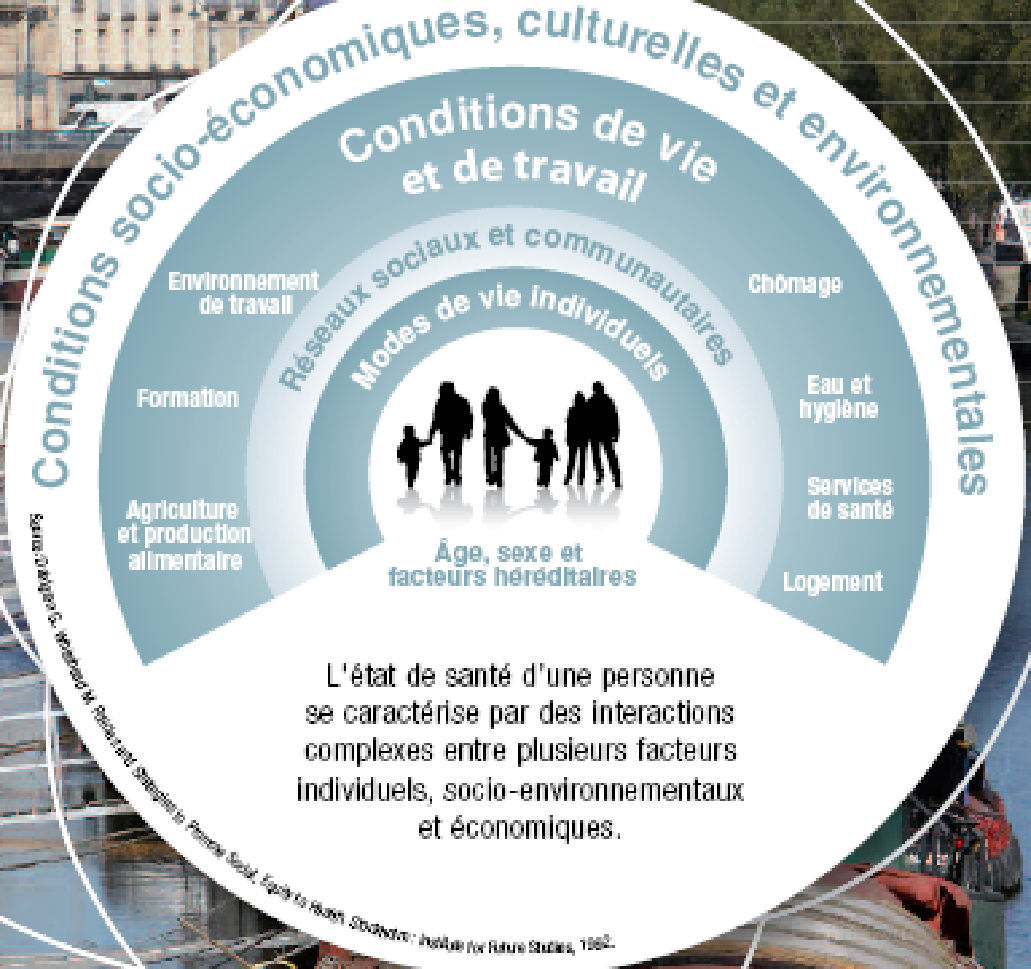

Les déterminants de la santé

Lasanté est un état de complet bien-être, et pas seulement une absence de maladie. Nous parlons dès lors de santé physique comme de santé mentale. Elle est liée à notre biologie, aux soins que nous recevons, mais avant tout la santé est liée à ce qui nous entoure au niveau social, économique et environnemental. Chercher à améliorer la santé pour tous se fait ainsi en améliorant les conditions de vie, les conditions de travail, la qualité de l’environnement et des relations sociales, et la culture.

La santé est ainsi influencée par les environnements sociaux, physiques et économiques, qui sont appelés les «déterminants sociaux de la santé. Ceux-ci sont également les leviers permettant d’améliorer les conditions de vie et de réduire les inégalités.

Les facteurs déterminants du bien-être portent à la fois sur le bien-être matériel (revenus, emploi et logement) et la qualité de la vie au sens large ( santé, éducation, équilibre entre travail et vie privée, environnement, liens sociaux, engagement civique, bien-être subjectif et sécurité).

Promotion de la santé et prévention : agir avec les habitants pour préserver la santé

Lapromotion de la santé est définie comme le processus qui confère aux populations les moyens d’assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé, et d’améliorer celle-ci. (OMS- Charte d’Ottawa, 1986)

Notresystème actuel est basé sur le soin, et nous avons plus un ministère de la maladie que de la santé, d’autant que la promotion de la santé ne bénéficie que de 5% du budget total !

Pourtant il coûte aujourd’hui plus cher à la société de soigner les affections créés par l’environnement (pollutions) et les comportements (alimentation, tabac, alcool..) qu’il n’en coûterait de les prévenir.

La mortalité liées à ces affections est effarante : 72000 morts par an pour le tabac, 50 000 pour l’alcool, 48000 pour la pollution atmosphériques, sans compter les problèmes en hausse constante liés au diabète, à l’obésité et aux maladies cardio-vasculaires. Les affections longues durées touchent déjà 15 % de la population et ce taux devrait grimper à 20 % en 2025. Cette hausse est liée au vieillissement, et pollution, mauvaise alimentation, etc.

Le coût social de ces affections est considérable. La pollution de l’air en France coûte chaque année 101,3 milliards d’euros à la France. Les affections longue durée 90 milliards d’euros au total. Le tabac coûte chaque année 120 milliards d’euros à la société française, l’alcool 120 milliards d’euros également, les drogues illicites 8,7 milliards d’euros. Ces montants prennent en compte le coût des vies perdues, des pertes de production ou de la qualité de vie mais aussi le montant des dépenses publiques de soins, de prévention et de répression… A l’inverse, ces chiffres prennent aussi en compte les recettes des taxes et les économies que représentent les retraites non versées. (http://www.lemonde.fr/sante/article/2015/09/11/les-chiffres-chocs-du-cout-social-de-l-alcool-et-du-tabac_4753027_1651302.html#FSkpta2q4KVQM8Tt.99)

La santé : un enjeu économique

Ala vue de ces montants, on voit l’importance de développer une approche économique à long terme de l’impact de nos politiques publiques. A court terme il faut soigner, à long terme il s’agit de prévenir. Ce changement de logique permettrait de réorienter nos actions. C’est aussi la seule garantie de maintenir notre système de sécurité sociale qui risque de s’effondrer sous le coût des affections de longues durées, des maladies chroniques et également du vieillissement de la population.

La moindre modification d’un budget national peut avoir des effets considérables — et parfois involontaires — sur le bien-être de la population. Inversement, la moindre mesure nationale peut avoir de grandes conséquences budgétaires. Ainsi il est essentiel de lier les études sanitaires existantes aux propositions de vote et de prises de décisions

Il est également essentiel aussi de lutter contre l’influence des lobbies de l’alcool, du tabac et du diesel, et également contre les conflits d’intérêts des laboratoires pharmaceutiques avec les professionnels de santé et les décideurs locaux et nationaux.

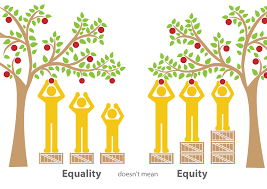

Inégalités sociales de santé et équité

Ledroit à la santé s’applique à chacun quels que soient son sexe, sa race, ses croyances religieuses, son orientation sexuelle, son âge, ses incapacités et ses conditions socio-économiques. Pourtant en France aujourd’hui, un cadre à 35 ans a une espérance de vie de 46 ans, alors qu’un ouvrier du même âge n’en a que 39. Les enfants d’ouvriers ont un risque d’obésité près de quatre fois plus élevé que pour les enfants de cadres.

La santé buccodentaire est également un fort marqueur des inégalités sociales en matière de santé. En effet, les enfants d’ouvriers présentent trois fois plus de caries que les enfants de cadres (30% versus 8%), parfois restant non soignées, tout en ayant bien moins recours aux consultations préventives (48% versus 81%). La probabilité de se déclarer en mauvaise santé est multipliée par 3,5 quand la personne a subi plusieurs périodes de chômage dans les périodes antérieures .

Cette situation est inacceptable, d’autant que ce n’est pas une fatalité.

Les propositions existent pour s’attaquer aux inégalités sociales de santé depuis le plus jeunes âges, y depuis la période prénatale où elles commencent: mettre en place des interventions ambitieuses et multi-sectorielles, former les professionnels de la petite enfance et de l’éducation à ces enjeux, et surtout en faire une priorité politique affirmée

Nous souhaitons également défendre l’universalisme proportionné : “Viser exclusivement les plus défavorisés ne réduira pas suffisamment les inégalités de santé. Pour aplanir la pente du gradient social, les actions doivent être universelles, mais avec une ampleur et une intensité proportionnelles au niveau de défaveur sociale. C’est ce que nous appelons l’universalisme proportionné”. (Sir Michael Marmot, 2010)

Un sujet transversal, à décliner travers toutes les politiques

Lasanté doit irriguer toutes les décisions politiques. L’impact positif sur la santé des populations d’un projet et ses possibles impacts négatifs doivent être pris en compte de façon systématique dans les petites et grandes décisions.

Ré-interrogeons tous les sujets nationaux, de l’éducation à l’environnement mais aussi l’activité économique ou encore la politique de la ville à l’aune de ce qu’elles produisent de bien-être pour les français

Il s’agit dès lors de favoriser la collaboration intersectorielle et faire travailler ensemble des secteurs qui n’en ont pas forcément l’habitude, pour créer une culture commune

Exemple : santé, culture et prévention de la délinquance sur la question de la vie nocturne

Cette approche n’est pas une approche contraignante, bien au contraire, elle amène à la création de co-bénéfices pour les partenaires. C’est un changement systémique : une fois que les gens se connaissent, de nouvelles habitudes se mettent en place

Par exemple développer les mobilités actives de façon pro-active permet à la fois de favoriser une bonne santé tout en diminuant la pollution. Une stratégie que certains pays ont su développer de façon très volontariste pour tous et tous les âges !

La santé dans toutes les politiques est une approche collaborative pour améliorer la santé de toute la population en intégrant la prise en compte santé dans la prise de décision dans tous les secteurs et domaines d’action. Elle permet d’avoir des résultats grâce à la collaboration entre les praticiens de la santé publique et les partenaires d’autres secteurs qui ont une influence sur la santé sans parfois en avoir conscience. . http://www.who.int/cardiovascular_diseases/140120HPRHiAPFramework.pdf

Proposition : un indicateur de bien-être systématique des écoles, lycées, universités, lieux de travail, bâtiments, villes…

Quelques exemples de politiques transversales

Urbanisme favorable à la santé

“Les choix de planification et d’aménagement du territoire influencent la santé, la qualité de vie et le bien-être des populations. Aussi, les problématiques de santé telles que l’obésité, l’asthme, les inégalités de santé, les troubles de la santé mentale (stress, dépression, etc.), l’exposition aux agents délétères, constituent autant d’enjeux contemporains de santé publique étroitement conditionnés par la qualité de l’environnement urbain.”

Initié par le programme des villes-santé en 1987, le concept d’urbanisme favorable à la santé repose sur 5 axes d’action :

– Réduire les polluants (air, eau sol…), nuisances (bruit, odeurs, ondes électromagnétiques, etc.) et autres agents délétères (composés chimiques des matériaux de construction, etc.)

– Promouvoir des comportements sains des individus (activité physique et alimentation saine)

– Contribuer à changer l’environnement social pour favoriser la cohésion sociale et le bien-être des habitants

– Corriger les inégalités de Santé entre les différents groupes socio-économiques et personnes vulnérables

– Soulever et gérer les antagonismes et les possibles synergies

Il s’agira dès lors au niveau national de :

– Inscrire les actions pour améliorer la prise en compte des enjeux de santé environnement dans les politiques et décisions publiques.

– intégrer les enjeux de santé environnementale dans l’aménagement et la planification urbaine

– Promouvoir des villes résilientes face au changement climatique

Logement et santé

- Lutte contre le mal-logement et le logement insalubre

- Améliorer la qualité de l’air intérieur

(Le coût social de la pollution de l’air intérieur s’élève à 19 milliards d’euros par an (http://www.lemoniteur.fr/article/le-cout-social-de-la-pollution-de-l-air-interieur-s-eleve-a-19-milliards-d-euros-par-an-24718595)

- Application du droit au logement et mise en place de la logique “Un toit d’abord”

- Garantir le maintien dans le logement des personnes les plus précaires

Santé environnementale

- Améliorer ensemble la qualité de l’air en associant les habitants à l’enjeu

- Sortir du nucléaire : un risque inacceptable pour notre sécurité et la santé des générations à venir

- Risques émergents : du changement climatique au moustique tigre, nous pouvons agir

- Interdiction des pesticides et perturbateurs endocriniens

- Agir pour s’assurer que le développement économique -et toutes les infrastructures qui y contribuent comme les systèmes de transports- sont socialement et environnement durables, prendre en compte les besoins du présent de manière à ne pas compromettre aux futures générations la possibilité de satisfaire leurs propres besoins.

Bien-être au travail

L’approche bien-être au travail voudrait que la préservation de la motivation et de l’implication des salariés soit prise en compte au même titre que leur santé. Le respect de la singularité de chacun garantirait un travail plus créatif, innovant et consensuel, et favoriserait alors l’efficacité économique. Les interventions et les démarches pro-actives peuvent aider à résoudre des situations de blocage ou conduire à des améliorations concertées touchant à l’organisation.

Cela peut également renforcer chez les salariés les possibilités de développer des solutions novatrices et des manières d’agir collectivement, permettant de travailler dans un plus grand bien-être. Ainsi, des postes de chargés du “bonheur au travail” se créent.

Il est essentiel également d’assurer le droit à la déconnexion, pour équilibrer les temps familiaux, sociaux et le temps de travail.

La qualité de travail des soignants doit d’ailleurs être tout particulièrement observée, et cela commence dès la formation. La PACES, ou première année commune aux études de santé, est l’entrée dans ce monde est est connue pour être éprouvante physiquement comme moralement. Les étudiants en viennent à se doper, à ne plus faire de sport etc. Comment partager une culture du “prendre soin” dans ces conditions ?

Numérique, big data et santé

Il s’agit de faire en sorte d’avoir une entrée efficiente, unique, claire et compréhensible des données médicales et de son dossier de patient.

De plus, il est essentielle que les nouvelles approches de la santé connectées soient une aide pour tous. Lutter contre la complexité et les inégalités sociales, c’est possible!

- Travailler sur la question des données pour ouvrir des cohortes et partager les données entre chercheurs et décideurs, en s’appuyant sur l’expertise d’usage au niveau local, en fournissant des outils puissant au niveau national

- Etre garant en tant puissance publique de la sécurité des données des utilisateurs et de l’usage qui en est fait

- Faire un Dossier Médical Partagé en open source basé sur les usages et l’expertise de ceux qui vont s’en servir

- Mener une réflexion globale sur la place de la e-santé et des objets personnels connectés (fitness, pedimètre, traqueurs, pacemaker, silver economie…) et l’éthique des utilisations

- Travailler sur la sécurité des dispositif médicaux implantables

- Veiller à systématiquement promouvoir l’équité et ne pas ajouter la fracture numérique à la fracture sociale

- Les habitants peuvent être des collecteurs de données environnementales et partager l’information ainsi que les moyens de remédiation et d’amélioration (qualité de l’air, pistes cyclables, accessibilité, ondes..)